STORY

骨董屋を目指し、四畳半のアパートに住みながら路上で古物を売って暮らす大貫大。ある日、看護師をしながら夜学に通っている佳奈と古書店ですれ違い一目で恋に落ちる。人生に新たな意味を見出したかと思った矢先、広場で警察の取り締まりに遭い、警棒でひどく頭を殴られ意識を失う。その後、大の人生の“何か”が狂っていく―。

先輩商人の国男に誘われ山奥で開催されている骨董の競り市場に参加した帰り道、いつしかこの世の境目を抜け、黄泉の国に迷い込んでしまうことに。人の膵臓を笑いながら喰らう異形の餓鬼、絶世の美貌で黄泉と常世の関所を司る如意輪(にょいりん)の女、夜に輝く月も深紅に染まり、あの世とこの世を行きつ戻りつしながら、大はやがて自身の人生を生き直し始める。

INTRODUCTION

骨董屋志望の青年〈大〉を演じたのは、内田英治、白石晃士監督作品などで存在感を発揮する田中俊介。ヒロイン役に大河ドラマ『鎌倉殿の13人』に出演するなど、活躍の場を広げる山谷花純。また、世界的なダンサー、田中泯が特別出演しているほか、萩原聖人、片岡礼子、川瀬陽太、柳英里紗らが作品世界を彩った。監督は、『the believersビリーバーズ』(20)など多数の作品をインディペンデントで監督する傍ら、今泉力哉、市井昌秀、池田千尋など多くの若手監督を助監督として支えてきた実績を持つ平波亘。原案に色濃い荒戸源次郎、寺山修司などの70年代ATG作品を彷彿とさせる世界観を踏襲しつつ、「記憶」をめぐるラブストーリーの要素を導入。今に生きる若者のリアリティを取り入れ、息詰まる日常を吹き飛ばす愛と不条理に満ちた衝撃のクライマックスムービーがここに誕生した!

DIRECTOR

監督

平波亘

1978年12月13日 長野県出身。04年、ENBUゼミナールを卒業して自主製作を中心に映画制作活動を開始。監督作品『スケルツォ』(08)が第30回ぴあフィルムフェスティバル・PFFアワードに入選。その後も監督作品多数が国内外の映画祭で上映される。14年には『東京戯曲』(13)が単独劇場公開された。近年は演劇の演出やTVドラマの監督も手がける。20年には監督作『the believers/ビリーバーズ』が劇場公開された。また助監督としても商業、インディーズを問わず様々なフィールドで活動している。他代表作に『労働者階級の悪役』(12)『ハッピートイ』(15)など。本作に続けて最新作となる『サーチライト-遊星散歩-』が2023年公開待機中。

DIRECTOR'S INTERVIEW

プロデューサー“怪人・大江戸康”

僕が助監督として入っていた作品の現場で、大江戸康さんがプロデューサーとしていらっしゃったのが初めての出会いです。僕から見た古美術商としての大江戸さんはすごくパンクな人。一度、撮影現場のみんなで飲みに行ったことがあり、スナックで僕がカラオケを歌ったんです。その半年後に大江戸さんから電話がかかってきて「平波くんの歌が忘れられないんだよ~」「え!?」っとなって。「一度会わないか?」となり、この脚本を渡されました。アプローチの仕方も含めて奇特な怪人です。

我々が「伝説の初稿」と呼んでいる大江戸さんの最初の脚本は、この上なく荒唐無稽でアンダーグラウンドなものでした。めちゃくちゃだけど、近代小説のような読み物としての面白さがある。荒戸源次郎さんがプロデュースされたり、監督された作品みたいな要素が爆発していました。なおかつ「いいな!」と思ったのが、まったく予算のことを考えずに書かれているところ。そのまま撮ったら5億、下手したら10億くらいかかりそうな物語で(笑)。僕は、普段いろんな制約がある中で助監督の仕事をやっているので、こんなにも無邪気なものってなかなか書けないんですよ。そこで「破天荒さを損なわずに、書き換えさせてくれませんか?」ってお願いして、予算感に合わせてシェイプアップしていったのがいまの『餓鬼が笑う』です。

我々が「伝説の初稿」と呼んでいる大江戸さんの最初の脚本は、この上なく荒唐無稽でアンダーグラウンドなものでした。めちゃくちゃだけど、近代小説のような読み物としての面白さがある。荒戸源次郎さんがプロデュースされたり、監督された作品みたいな要素が爆発していました。なおかつ「いいな!」と思ったのが、まったく予算のことを考えずに書かれているところ。そのまま撮ったら5億、下手したら10億くらいかかりそうな物語で(笑)。僕は、普段いろんな制約がある中で助監督の仕事をやっているので、こんなにも無邪気なものってなかなか書けないんですよ。そこで「破天荒さを損なわずに、書き換えさせてくれませんか?」ってお願いして、予算感に合わせてシェイプアップしていったのがいまの『餓鬼が笑う』です。

「骨董」について

全然知らない世界だったのですが、淡々と何千万という現金が動いていく様子が新鮮でした。大江戸さんにお話を聞いたり、一緒に実際の骨董市場に見学に行ったりして、基本的な勉強はしつつも、自分の目から新鮮に見えたものを、映画でそのまま見せられたらいいなと思って撮影に臨みました。劇中に登場する蝋燭の絵は、高島野十郎という画家による実在する絵です。これは大江戸さんが「絶対出したい!」とこだわっていらした作品で、この絵にインスパイアされたと言っても過言ではないような存在なんです。

脚本について

大江戸さんと推敲を繰り返して、最終的な決定稿は僕が仕上げていったんのですが、その際「主人公がモラトリアムの若者」という基本的な部分は変えないようにしようと思いました。例えば大きな市場に行って挫折するというのは、大江戸さんが若い頃に経験したこと。また、「骨董」という過去から現在まで何人かのオーナーの手を渡ってきた題材として扱う上で、「記憶」を巡る話にできないかなと考えていきました。そこで、ヒロインの命についての考え方やラストの展開など「記憶」と結びつく恋愛的な要素を僕が足しました。僕は割とロマンチックな嗜好がありまして…。

初めはもっと刹那的な話だったんです。鈴木清順作品とかATGのある種のアンダーグラウンド作品みたいな雰囲気は僕も好きなのですが、これをリライトするとしたら異質な青春映画のように落とし込むのがいいかなと思って。

実際に参照したのは『アンカット・ダイヤモンド』(19年、ジョシュア・サフディ&ベニー・サフディ)や『アンダー・ザ・シルバーレイク』(19年、デイヴィッド・ロバート・ミッチェル)など現代的な映画です。話としては『無能の人』などのつげ義春さんの漫画なども少し意識しました。

初めはもっと刹那的な話だったんです。鈴木清順作品とかATGのある種のアンダーグラウンド作品みたいな雰囲気は僕も好きなのですが、これをリライトするとしたら異質な青春映画のように落とし込むのがいいかなと思って。

実際に参照したのは『アンカット・ダイヤモンド』(19年、ジョシュア・サフディ&ベニー・サフディ)や『アンダー・ザ・シルバーレイク』(19年、デイヴィッド・ロバート・ミッチェル)など現代的な映画です。話としては『無能の人』などのつげ義春さんの漫画なども少し意識しました。

俳優たち・田中俊介、山谷花純……

田中俊介くんは自分の監督作の他にも、助監督として関わった作品で何本かご一緒していました。モラトリアムの延長線上にいそうでありながら、役者としてのたくましさも持ち合わせています。田中くんの新たな可能性を見てみたいなと思い、僕からオファーしました。白石晃士監督の作品などでタフな経験を積んでいるので、この作品でも彼と一緒に“地獄巡り”をうまくやれそうだなと。

山谷花純さんはオーディションで選ばせていただきました。すごく凛とした、“強さ”も“弱さ”も出せる方で面白かったですね。オーディションのときも「脚本について何か質問はありますか?」と聞いたら「この主人公たちが出会うシーンは、何回めなのですか?」と。ああ、理解されているなと思いました。

萩原聖人さん演じる国男は、もともと大江戸さんの最初の脚本に骨董業界のガイド役として登場はしていました。それを自分なりに書き換えていく時に、別の人物として描かれていたホームレスのキャラクターも合わせて国男にしたら、物語が膨らむんじゃないかと考えました。萩原さんに演じてもらったことでより広がっていた部分もありますね。

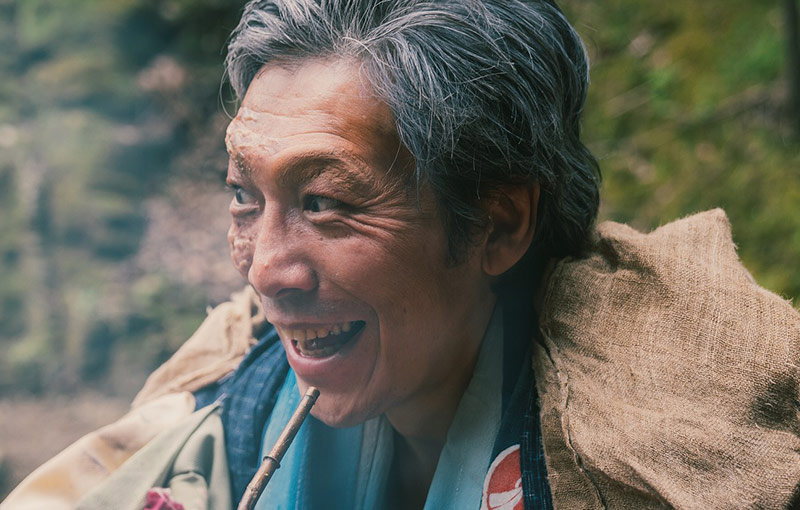

他の方々も「出ていただきたい!」と思ってこちらから声をかけて、即OKをもらってとても嬉しかったですね。田中泯さんとは面識すらなくて。『蜃気楼の舟』(20年、竹馬靖具)や『はるねこ』(16年、甫木元空)など、知人の関わるインディ作品にもご出演されているのも存じ上げていたので、プロデューサーの鈴木くんたちと相談して、勇気をもってオファーしてみたのですが、台本を読まれてまさかの好感触を頂けたと聞いて。ダンサーとしてものすごくストイックなはずだけれど、役者としての雰囲気はとても柔らかい方でした。

山谷花純さんはオーディションで選ばせていただきました。すごく凛とした、“強さ”も“弱さ”も出せる方で面白かったですね。オーディションのときも「脚本について何か質問はありますか?」と聞いたら「この主人公たちが出会うシーンは、何回めなのですか?」と。ああ、理解されているなと思いました。

萩原聖人さん演じる国男は、もともと大江戸さんの最初の脚本に骨董業界のガイド役として登場はしていました。それを自分なりに書き換えていく時に、別の人物として描かれていたホームレスのキャラクターも合わせて国男にしたら、物語が膨らむんじゃないかと考えました。萩原さんに演じてもらったことでより広がっていた部分もありますね。

他の方々も「出ていただきたい!」と思ってこちらから声をかけて、即OKをもらってとても嬉しかったですね。田中泯さんとは面識すらなくて。『蜃気楼の舟』(20年、竹馬靖具)や『はるねこ』(16年、甫木元空)など、知人の関わるインディ作品にもご出演されているのも存じ上げていたので、プロデューサーの鈴木くんたちと相談して、勇気をもってオファーしてみたのですが、台本を読まれてまさかの好感触を頂けたと聞いて。ダンサーとしてものすごくストイックなはずだけれど、役者としての雰囲気はとても柔らかい方でした。

撮影現場の印象

『餓鬼が笑う』は、毎日違う映画を撮ってるんじゃないか?と思うほど大変な撮影現場でした(笑)。でもスタッフが百戦錬磨で頼もしかったこともあり、僕にとっては全然苦にはならなくて、とても楽しかったですね。クランクイン初日は、主人公の大が路上で物を売るシーンを撮りました。脚本になかったこととして、大が血まみれになって走り出すスローモーションのカットがあります。あれは僕が現場で思いついて「撮ろう!」と言い出した場面。映画を撮るに際して、どこかでアクセルを入れたいなと思い、初日だし景気付けに「やってやるぜ!」と、エキストラさんを含め30~40人が疾走してくださって、映画作りという祭りが始まった感じがしました(笑)。

骨董市の場面

競り市場のシーンでは実際の骨董業界の方たちに出演してもらいました。やっぱり役者さんやエキストラの方々には出せないような空気があるし、そこが大江戸さんのこだわりでもありました。あの中には骨董屋の役で役者さんも混じっていたのでリアリティと芝居のバランスがすごく難しかったです。役者さんにとっては、実際のプロに見えた方が嬉しいんでしょうけどね。骨董は駆け引きの世界だからいい呼吸で人と接する必要があって、プロの方々は元々芝居のような仕事をしているんだなと思いました。とはいえ、アングルを変えて何度も同じ芝居をすることとか、強い照明を当てられることとかにはもちろん慣れていないので、編集してみたら前後で全然違うことをしていたり、眩しそうな顔をしていたりする人もいて(笑)。その自由な感じが面白かったですね。

章立ての構成

章立ての構成は過去作から取り入れている手法です。僕の感覚かもしれませんが、映画はチャプター分けをすると物語をより俯瞰できるような気がしています。その俯瞰が、語り手と物語との距離感を生んでしまうことへの危惧もあるのですが、今回の作品では特にしっくりきた気がします。主人公の置かれている状況がどんどん変わっていくのと章の進み具合が対応している、というか。あとは、チャプター・タイトルによって見る人たちが前もって文字情報を知ることになるので、話の受け入れ方が全然違ってくると思うんですよ。ナレーションとも似ていて、作劇としては難しい部分もありますがどんどんやっていきたい手法です。

平波亘の集大成

僕はこれまではオリジナルで考えた物語を撮ることが多かったのですが、今回は企画者である大江戸さんが温めていた自伝的なお話を基に撮ることになった、という特殊な経緯があります。その意味では自身のフィルモグラフィーの中において異質といえば異質なんですが、今までの作品もどっちかというと変な物語が多かったので(笑)結果としてですが、これまでの自分の集大成みたいな作品になったと思っています。

CAST

餓鬼・北

二ノ宮隆太郎

餓鬼・長老

永井秀樹

餓鬼・はてな

藤田健彦

会主・加藤

大宮将司

目利き・山中

長尾卓磨

仕込屋・養

池田良

民芸品屋・佐川

須森隆文

西洋看板屋・石井

牛丸亮

恵

田中真琴

婦長・林

結城和子

婦警・夏実

後藤ユウミ

婦警・美幸

影山祐子

少年・大

柳下晃河

少女・佳奈

吉原悠莉

経営学講師・宮田

土屋いくみ

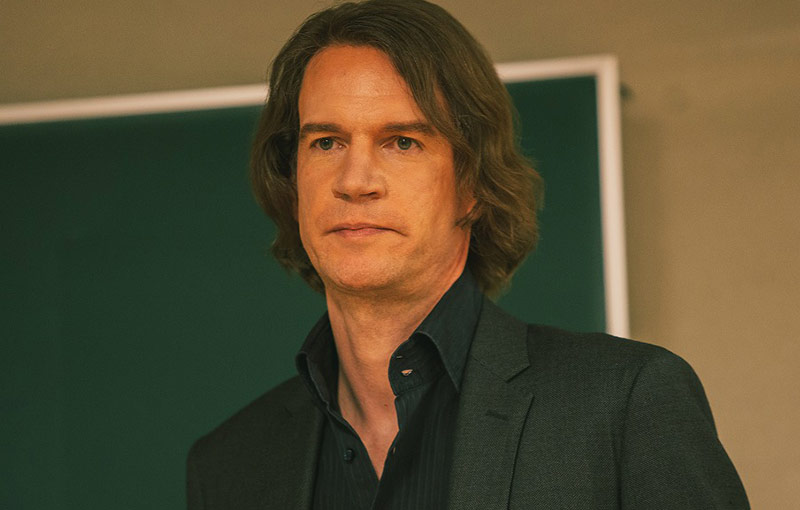

西洋哲学講師・トム

トム・メス

おつゆ

窪瀬環

夜光虫・ユウ

迫本慎也

夜光虫・ツトム

田中爽一郎

夜光虫・マサル

森下史也

ホームレス

鈴木太一

振り手・金森

宮城俊介

張社長

呉迪

大家・知之

木村知貴

運転手・神酒

橋野純平

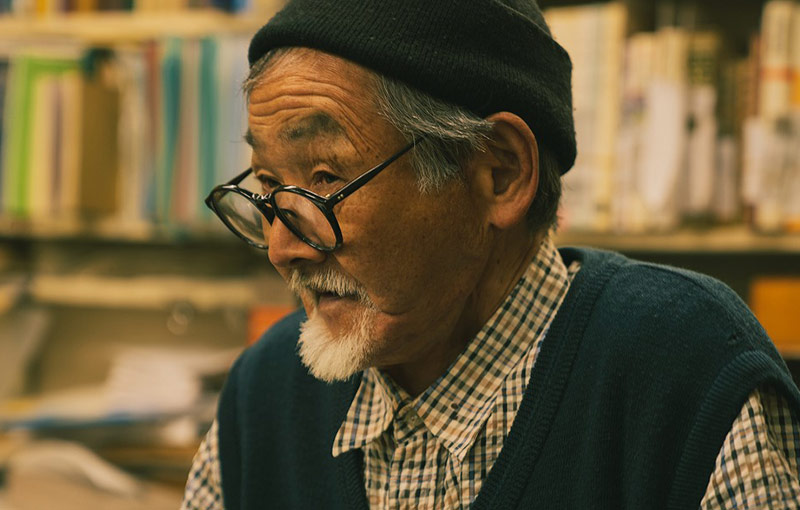

古書店主

五頭岳夫

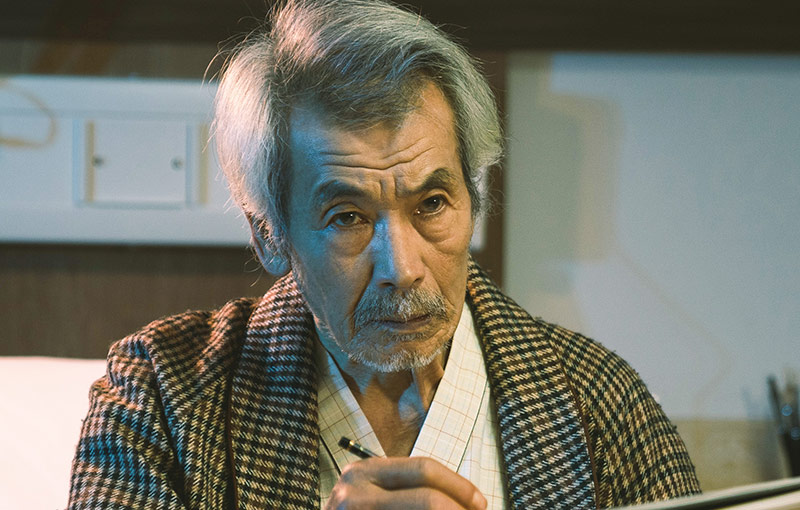

画商

原田大二郎

PROFILE

大貫大

田中俊介

1990年、愛知県出身。17年、『ダブルミンツ』(内田英治)で映画初主演(W主演)。以後の出演作に『ミッドナイトスワン』(20/内田英治)『タイトル、拒絶』(20/山田佳奈)『恋するけだもの』(20/白石晃士)Netflix『彼女』(21/廣木隆一)『向田理髪店』(22/森岡利行)。舞台俳優として「転校生」(19)「ピサロ」(20)「銀河鉄道の父」(20)「ホームレッスン」(22)「ケンジトシ」(23)に出演予定。テレビドラマでは「ドクターY~外科医・加地秀樹」(20/EX)「この恋あたためますか」(20/TBS)「群青領域」(21/NHK)「妻、小学生になる。」(21/TBS)「鎌倉殿の13人」(22/NHK)「DORONJO/ドロンジョ」(22/WOWOW)等に出演。

PROFILE

及川佳奈

山谷花純

1996年、宮城県出身。07年、エイベックス主催のオーディションに合格し、翌年ドラマ「CHANGE」(CX)でデビュー。その後、ドラマ「あまちゃん」(13/NHK)、「ファーストクラス」(14/CX)「手裏剣戦隊ニンニンジャー」(15/EX)、主演映画『シンデレラゲーム』(16/加納隼)などに出演。18年、映画『劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』(西浦正記)では末期がん患者役に丸刈りで臨み注目を集める。19年、主演作『フェイクプラスティックプラネット』でマドリード国際映画祭最優秀外国語映画主演女優賞を受賞。近年の出演作に、ドラマ「私の正しいお兄ちゃん」(21/FOD)大河ドラマ「鎌倉殿の13人」(22/NHK)、映画『さくら』(20/矢崎仁司)『まともじゃないのは君も一緒』(21/前田弘二)『N号棟』(22/後藤庸介)、『天間壮の三姉妹』(22/北村龍平)、 舞台「ヘンリー八世」(20)「終わりよければすべてよし」(21)などがある。

PROFILE

香純

片岡礼子

1971年、愛媛県出身。93年に『二十才の微熱』(橋口亮輔)で映画デビュー。『ハッシュ!』(01/橋口亮輔)ではキネマ旬報ベスト・テン、ブルーリボン賞の主演女優賞を受賞。近年の主な出演作に『愛がなんだ』(19/今泉力哉)『楽園』(19/瀬々敬久)『タイトル、拒絶』(20/山田佳奈)『空白』(21/吉田恵輔)『わたし達はおとな』(22/加藤拓也)『夜明けまでバス停で』(22/高橋伴明)など。

PROFILE

妙

柳英里紗

1990年、神奈川県出身。子役を経て00年、『金髪の草原』(犬童一心)で映画デビュー。主な出演作に『天然コケッコー』(07/山下敦弘)『あしたの私のつくり方』(07/市川準)『チチを撮りに』(13/中野量太)『ローリング』(15/冨永昌敬)『まんが島』(17/守屋文雄)『すずしい木陰』(20/守屋文雄)『MADE IN YAMATO』Story4「エリちゃんとクミちゃんの長く平凡な一日」(22/宮崎大祐)。監督作に『VERY FANCY』(18)など。

PROFILE

大の父・俊夫

川瀬陽太

1969年、神奈川県出身。95年、『RUBBER’S LOVER』(福居ショウジン)で主演デビュー。ピンク映画、自主映画から大作までボーダーレスに活動。近年の主な出演作に『シン・ゴジラ』(16/庵野秀明)『菊とギロチン』(18/瀬々敬久)『由宇子の天秤』(21/春本雄二郎)『激怒 RAGEAHOLIC』(22/高橋ヨシキ)など。15年度日本映画プロフェッショナル大賞主演男優賞を受賞。

PROFILE

如意輪

川上なな実

福井県出身。12年、AVデビュー。15年、浅草ロック座でストリップデビューし、アイドルグループ「恵比寿マスカッツ」に加入。22年AV女優、ストリッパーを引退し、俳優業に専念。主な出演作に『メイクルーム』(15/森川圭)『全裸監督』(19/武正晴ほか)『東京の恋人』(20/下社敦郎)『TOKYO VICE』(22/マイケル・マンほか)『あいたくて あいたくて あいたくて』(22/いまおかしんじ)など。

PROFILE

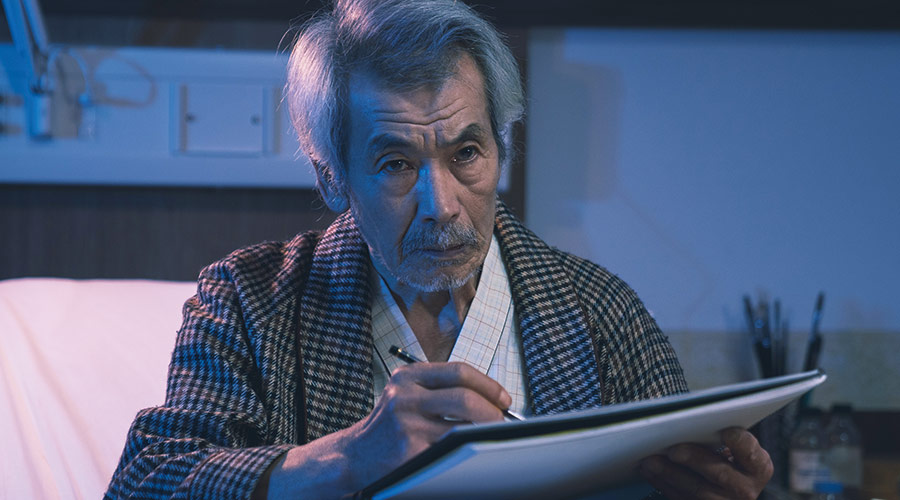

高島野十郎

田中泯

特別出演

1945年、東京都出身。74年より独自の舞踊活動を開始。「ハイパーダンス」と称し78年パリ秋芸術祭で海外デビュー以来、前衛的パフォーマンスを行う。85年より山村で農業を礎とした舞踊活動を継続。02年、『たそがれ清兵衛』(山田洋次)で映画デビューし、日本アカデミー賞新人俳優賞、最優秀助演男優賞を受賞。主な出演作に『メゾン・ド・ヒミコ』(05/犬童一心)『八日目の蝉』(11/成島出)『羊の木』(18/吉田大八)『峠 最後のサムライ』(22/小泉堯史)ほか。記録映画に『名付けようのない踊り』(22/犬童一心)。

PROFILE

鴨志田国男

萩原聖人

1971年、神奈川県出身。87年、俳優デビュー。93年の『学校』(山田洋次)『教祖誕生』(天間敏宏)『月はどっちに出ている』(崔洋一)で日本アカデミー賞新人賞と話題賞、『マークスの山』(95/崔洋一)『CURE』(97/黒沢清)で同賞優秀助演男優賞を受賞。近年の主な出演作に『Fukushima50』(20/若松節朗)『島守の塔』(22/五十嵐匠)『今夜、世界からこの恋が消えても』(22/三木孝浩)など。

COMMENT

順不同

入り込めば込むほど「真」に迷い

「贋」に惑わされる骨董の世界。

しかし、それは誰しも内底に持っているものである。

その魔物と格闘しながら、

「愛」という確かな答えに辿り着く

主人公の生き様が艶美に描出されている。

「贋」に惑わされる骨董の世界。

しかし、それは誰しも内底に持っているものである。

その魔物と格闘しながら、

「愛」という確かな答えに辿り着く

主人公の生き様が艶美に描出されている。

川島公之 (株)繭山龍泉堂代表取締役

神と地獄を巻き込みながら、

記憶という骨董品を巡って生への執着を描いてみせる。

自分も深い闇に堕ちそうな時、

餓鬼を喜ばせるわけにはいかないと

踏みとどまることが出来そうな気がしてきた。

重層的な物語に禍々しい映像を備え、

平波監督の並々ならぬ気合が全編にみなぎる力作だ。

記憶という骨董品を巡って生への執着を描いてみせる。

自分も深い闇に堕ちそうな時、

餓鬼を喜ばせるわけにはいかないと

踏みとどまることが出来そうな気がしてきた。

重層的な物語に禍々しい映像を備え、

平波監督の並々ならぬ気合が全編にみなぎる力作だ。

矢田部吉彦前東京国際映画祭ディレクター

「あの世」と「記憶」を巡る旅は、

予測不能でロマンティックで、

高尚なようでふざけてて、

自分の現在地さえ分からなくなり、狐につままれた気分だが、思いがけず爽やかな感動に導かれる快作。 帰ってくると、

平波さんがいつものアルカイックスマイルで迎えてくれます。

予測不能でロマンティックで、

高尚なようでふざけてて、

自分の現在地さえ分からなくなり、狐につままれた気分だが、思いがけず爽やかな感動に導かれる快作。 帰ってくると、

平波さんがいつものアルカイックスマイルで迎えてくれます。

天野千尋映画監督

現在に生きながら、誰かの思惑に操られたくはない。

過去を愛しても、歴史を売り買いする計算高さには抵抗を覚える。

人を受け止めようとする態度が、

尖った刃となり反発を招いてしまう。

そんな若者が、地獄の輪廻を繰り返すような「現世」を、

楽しむまではいかずとも、フッと笑みを浮かべるぐらいはいいのではないかと

思える瞬間を獲得するまでのラビリンス。

きっとこの後も、

ふとした時にたどり直したくなる映画だ。

過去を愛しても、歴史を売り買いする計算高さには抵抗を覚える。

人を受け止めようとする態度が、

尖った刃となり反発を招いてしまう。

そんな若者が、地獄の輪廻を繰り返すような「現世」を、

楽しむまではいかずとも、フッと笑みを浮かべるぐらいはいいのではないかと

思える瞬間を獲得するまでのラビリンス。

きっとこの後も、

ふとした時にたどり直したくなる映画だ。

切通理作映画評論家

独特な世界観のすべてを理解できてはいないと思うけど、

生死と時空を行き来する中で、

人の想いも映画も自由であることを

教えてくれる気がした。

生死と時空を行き来する中で、

人の想いも映画も自由であることを

教えてくれる気がした。

今泉力哉映画監督

中川信夫『地獄』を彷彿させる三途の川での光景。

もはや原因と結果の因果律は存在しないことは、

主人公の骨董商に象徴される。

不在の現前。

そこから川を遡行するように

複数の原因が何度も語られる。

これは主人公・大の物語ではなく、

我々すべての物語だ。

もはや原因と結果の因果律は存在しないことは、

主人公の骨董商に象徴される。

不在の現前。

そこから川を遡行するように

複数の原因が何度も語られる。

これは主人公・大の物語ではなく、

我々すべての物語だ。

ヴィヴィアン佐藤ドラァグクイーン、美術家

過去、現在、願望が錯綜する物語の中で

「懐かしい匂いがする」とヒロインに惹かれていくのは何なのか。

探しているものはあるのだろうか。

ラストのシーンで女だけが「懐かしさ」はいらないと

物語から退場していくように思われ、

それがリアルに感じ面白かった。

「懐かしい匂いがする」とヒロインに惹かれていくのは何なのか。

探しているものはあるのだろうか。

ラストのシーンで女だけが「懐かしさ」はいらないと

物語から退場していくように思われ、

それがリアルに感じ面白かった。

松沢京子古美術店「去来」店主

「深淵を見た!」と言うと些かチープだが、

現実が虚構化、カルト化する時代において、

この映画が生まれたのは決して偶然じゃない。

ポイントは主人公が何者にもなれていない若者という点で、

倒錯した青春映画の趣もあるということ。

イースタン・ユースの曲に例えるなら

「世界は割れ響く耳鳴りのようだ」!

現実が虚構化、カルト化する時代において、

この映画が生まれたのは決して偶然じゃない。

ポイントは主人公が何者にもなれていない若者という点で、

倒錯した青春映画の趣もあるということ。

イースタン・ユースの曲に例えるなら

「世界は割れ響く耳鳴りのようだ」!

下社敦郎映画監督・映画音楽家

パゾリーニ『アポロンの地獄』、

あるいは羽仁進監督『初恋・地獄篇』を彷彿とさせる、

生きている時代への不快感を見せようとした作品だと感じた。

「骨董と青年」。「過去から現代」。

これは未来へと受け繋がれるべき人間の共通項を表象しながら、

現代というあまりにも行き過ぎた社会状況を見直す、

その視点を提供しているのであろう。

パゾリーニと現代、その轢断を視ているようだった。

あるいは羽仁進監督『初恋・地獄篇』を彷彿とさせる、

生きている時代への不快感を見せようとした作品だと感じた。

「骨董と青年」。「過去から現代」。

これは未来へと受け繋がれるべき人間の共通項を表象しながら、

現代というあまりにも行き過ぎた社会状況を見直す、

その視点を提供しているのであろう。

パゾリーニと現代、その轢断を視ているようだった。

井上雄吉古美術商 井上オリエンタルアート店主

『餓鬼が笑う』は、タイトルからは想像もつかない、“希望”の映画である。

田中俊介演じる主人公がめぐる地獄は、平波亘監督流の“マルチバース”。

そして、地獄を経たからこそ新たに生き直せるのだと、高らかに謳い上げるのだ!

田中俊介演じる主人公がめぐる地獄は、平波亘監督流の“マルチバース”。

そして、地獄を経たからこそ新たに生き直せるのだと、高らかに謳い上げるのだ!

松崎まこと映画活動家/放送作家

卓越した演出力と、

インディペンデントを支える個性たっぷりな俳優陣の輪舞曲。

もう、オールスター天丼だ!

お腹ペコペコで行かなきゃ胃もたれするぞ!

インディペンデントを支える個性たっぷりな俳優陣の輪舞曲。

もう、オールスター天丼だ!

お腹ペコペコで行かなきゃ胃もたれするぞ!

戸田彬弘映画監督

THEATER

| 都道府県 | 劇場 | 公開日 |

| 山形 | 鶴岡まちなかキネマ | 終了 |

| 東京 | 新宿K's cinema | 終了 |

| 群馬 | シネマテークたかさき | 12月15日(金)~ |

| 神奈川 | シネマ・ジャック&ベティ | 終了 |

| 新潟 | シネ・ウインド | 終了 |

| 栃木 | 小山シネマロブレ | 終了 |

| 長野 | 松本CINEMAセレクト | 終了 |

| 長野 | 長野相生座・ロキシー | 終了 |

| 愛知 | シネマスコーレ | 終了 |

| 大阪 | シネ・ヌーヴォ | 終了 |

| 京都 | 京都みなみ会館 | 終了 |

| 兵庫 | 元町映画館 | 終了 |

| 広島 | 横川シネマ | 終了 |

| 福岡 | KBCシネマ | 終了 |

| 鹿児島 | ガーデンズシネマ | 終了 |

ウィルスや恐ろしい戦争など、

夢のような出来事が現実におきてしまう時代だからこそ恐怖を感じた作品。

お世話になってきた俳優さんが多く出演しており、

見ながらこれは自作なんじゃないかと、夢と現実の境目を見失った、笑。

ATG的でもあり、現代的でもあり、ヒップホップムービーだと思いました。